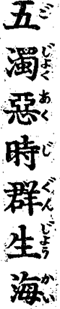

五濁悪時群生海

五濁悪時群生海今月は、言葉の意味をひとつひとつ当たりましょう。

五濁(ごじょく)は、劫濁、見濁、煩悩濁、衆生濁、命濁という、この世に表れる五つの汚れの事で、『佛説阿弥陀経』に出てきます。

劫濁(こうじょく)「劫」は、「時代」という意味ですから、「時代の汚れ」です。

具体的には、疫病や飢饉、動乱や戦争など時代そのものが汚れる状態ですが、

何故そのように時代が濁るのかと言うと、

以下の四つの濁りが時代を濁すからだと佛は教えます。

劫濁(こうじょく)「劫」は、「時代」という意味ですから、「時代の汚れ」です。

具体的には、疫病や飢饉、動乱や戦争など時代そのものが汚れる状態ですが、

何故そのように時代が濁るのかと言うと、

以下の四つの濁りが時代を濁すからだと佛は教えます。 見濁(けんじょく)「見」は、「見解」で人間の考え方や思想の事です。

邪悪で汚れた考え方や思想が常識となってはびこる状態です。

まさに今の世界の様子です。

嘘を嘘とも思わず大声で喚き散らす大統領。本当に幼稚な姿です。

一方、イデオロギー(主義)に囚われて、

「人間は神が創った」なんて信じている人々が世界には何千万人も居るそうです。

「見濁」そのものです

見濁(けんじょく)「見」は、「見解」で人間の考え方や思想の事です。

邪悪で汚れた考え方や思想が常識となってはびこる状態です。

まさに今の世界の様子です。

嘘を嘘とも思わず大声で喚き散らす大統領。本当に幼稚な姿です。

一方、イデオロギー(主義)に囚われて、

「人間は神が創った」なんて信じている人々が世界には何千万人も居るそうです。

「見濁」そのものです

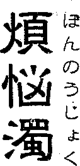

煩悩濁(ぼんのうじょく)は、煩悩による汚れという事で、欲望や憎しみなど、 人間の煩悩によって起こされる悪が横行する状態です。

煩悩は微妙な言葉です。 私たちは煩悩と聞くと、何か悪い事であるかのように、 煩悩を減らしたり、断ち切ったりして良いものになろうとします。 が、そんなことは不可能なのです。 人間が生きるという事自体が煩悩なのですから。 では、何もする意味が無いのか。 そうではなく、煩悩の質は変えうるのです。 例えば、欲望は煩悩ですが、貪欲という貪る欲から、 意欲という何事かを成そうという欲に変える事は出来るのです。 親鸞も「煩悩の林に遊ぶ」という表現を、 この正信偈の後の部分で仰っています。

衆生濁(しゅじょうじょく)は、衆生の汚れという事で人間のあり方そのものが汚れ、 心身ともに、人びとの資質が衰えた状態に成る事ですが、これも現代社会の事です。 時代社会が濁るのは、他でもないそこに生きる人間の思想が、 行動が、存在が濁るからです。が同時にそれは、時代社会の問題と言っても、 人間の問題なのだから、人間の力によって変えうる事もできる、と解ります。

命濁(みょうじょく)は、命の汚れですが、それは自他の生命が軽んじられる状態です。

元々の意味は、人間の寿命が短くなる事ですが、現代では、

命の年数が短くなる事以上に、精神の豊かさが薄らぐ事でしょう。

先日、過労による自殺が問題になりましたが、まさに人の命が軽んじられ、

生きていく事の意義が見失われ、有難さが実感できなくなり、

人びとの生涯が充実しない空しいものになっている、そんな状態です。

命濁(みょうじょく)は、命の汚れですが、それは自他の生命が軽んじられる状態です。

元々の意味は、人間の寿命が短くなる事ですが、現代では、

命の年数が短くなる事以上に、精神の豊かさが薄らぐ事でしょう。

先日、過労による自殺が問題になりましたが、まさに人の命が軽んじられ、

生きていく事の意義が見失われ、有難さが実感できなくなり、

人びとの生涯が充実しない空しいものになっている、そんな状態です。 そんな悪時を生きる私たちを、親鸞は「群生海」と喩えます。

海は「深く広い」ですが、そこに群がって生きている人間、

独立しておれず互いに掴み合いながら溺れて沈んでいく。

しかし悲観ばかりではありません。海とは「豊かさ」の象徴でもあります。

次に続く言葉がその転換のカギとなるのですが、それは3月号で述べましょう。

そんな悪時を生きる私たちを、親鸞は「群生海」と喩えます。

海は「深く広い」ですが、そこに群がって生きている人間、

独立しておれず互いに掴み合いながら溺れて沈んでいく。

しかし悲観ばかりではありません。海とは「豊かさ」の象徴でもあります。

次に続く言葉がその転換のカギとなるのですが、それは3月号で述べましょう。―――以上『顛倒』2017年2月号 No.398より ―――

前に戻る

前に戻る